— Алексей, мы, по-моему, с тобой познакомились через поездки Клуба Транспортных Путешественников, через Вову Шалгунова наверное же, да?

— Да, да. Мне кажется, что как раз году в 2008 Вовка взял меня на большую покатушку, и вот так я первый раз тебя увидел. Ну а потом уже общались в Живом журнале, когда ты его тоже активно вёл.

2008 год, моя первая поездка с «Клубом транспортных путешественников»

— Там, 2008 году, ты был молодым парнем с любопытными, странными интересами. Странными интересами, конечно, в этой компании никого было не напугать. Но дело в другом — каким-то образом ты из этих малопонятных историй сейчас стал чуть ли не лучшим, чуть ли не единственным в России человеком, который серьёзно занимается советской экономикой. И на это есть спрос, раз тебя везде зовут, цитируют и так далее. А как так получилось, что эту тему кроме тебя все как-то забросили? Неловко было ей заниматься? Или школа прервалась? Или что?

— Каждый раз, когда меня называют специалистом по чему-то, я как-то дёргаюсь. У меня комплекс самозванца очень сильный.

— Ну это у всех, наверное, нас. У многих.

— Традиция действительно прервалась — в том смысле, что советская академическая школа, которая изучала саму себя, в 1990-е годы резко перестала это делать. В 1970-е годы писали, условно, про 1920-е годы, а потом традиция достаточно резко прервалась. Пришли новые модные веяния, в основном, из-за рубежа, произошёл крен в сторону личной истории, персональной истории, микроистории. Это безумно интересно, особенно при соприкосновении с какими-то частностями, но, к сожалению, не складывается ни в какую ясную целостную картину.

Какой бы привести пример... Ну вот антисоветские анекдоты 60-х годов, которые рассказывали на кухне. Есть люди, которые этим занимаются очень плотно, они интервью берут, кучу книжек перекапывают, у них там свои баталии на тему «можно ли так эти анекдоты классифицировать — или нужно всё-таки по-другому». Но в итоге всё равно это получается что-то такое очень узкое. Когда я разговариваю с кем-то из историков старшего поколения, у них некоторое отторжение есть к вот этим большим концепциям. Cил и желания отойти от частных предметов изучения и взяться за какой-то новый синтез сделать у них не возникает.

Кроме этого, сообщество профессиональных историков довольно сильно фрагментировано. Каждый историк окучивает какую-то свою делянку. Есть тот, кто занимается историей банков в 19 веке. И он всё время пишет про историю банков, находит там новые какие-то вещи и может радостно работать много лет по этой теме.

На экономфаке МГУ сейчас идёт цикл антикризисных лекций, и вот два дня назад я смотрел лекцию Александра Ломкина «Финансовый фронт Великой Отечественной». Он увлечённо рассказывал про выпуски облигационных военных займов, он их коллекционирует. Жаловался, что ему доцентской зарплаты не хватает покупать оригинальные. Есть типаж, который настолько этим увлечён, что если ты его спросишь: «Зачем ты этим занимаешься?», он вопроса не поймёт. Как можно не изучать военные облигационные займы, это же так интересно?!

Сейчас в гуманитарных школах очень любят метафору оптики. Если тебе кто-то говорит про оптику не в контексте настоящей оптики, то это маркер того, что говорит выпускник каких-то школ типа Шанинки, типа Вышки, которые восприняли западные подходы, типа Европейского университета в Питере. А как только ты пытаешься выйти на макро-уровень, то не совсем понятно, через какую оптику на это дело смотреть.

Получается, что есть замкнутое профессиональное сообщество историков, оно очень чётко разбито на делянки: я занимаюсь банками 19 века, а ты занимаешься военными облигациями. Мы занимаемся этим много лет, и нам это очень нравится. И это уже становится совсем узким. Не скажу, что маргинальным, но просто русским историкам так комфортно. И для книжек, которые я нахожу, тираж 500 экземпляров — это вообще норма. Периодически попадаются книжки тиражом 100 экземпляров. Факт существования таких людей как раз не позволяет мне заявлять о себе, что я серьезный историк, потому что я знаю, что по любой узкой теме меня побьют. Выйдет человек, который может сказать не глядя, сколько заклёпок на броне танка, выпущенного в таком-то году на таком-то заводе. Но понятно, что их аудитория это, грубо говоря, они сами. И это один полюс.

— А второй полюс?

— Второй полюс — это широкие массы любителей, которым не очень интересно про заклёпки и про серии облигационных займов, но им интересно в крупную клетку. Почему это развалилось и могло ли оно не развалиться. И плюс им интересны какие-то, знаешь, болевые темы: почему был дефицит, почему советская власть так негибко себя вела в плане пропаганды и идеологии, и так далее. Комплекс тем, по которым есть общественный запрос, не очень пересекается с темами, по которым работают историки. И получается, что вот эти широкие массы, они в большинстве своём, к сожалению, малограмотны. Не потому, что они глупые, а потому что получается ситуация типа «дудочка или кувшинчик?», как в той сказке, где девочке для сбора ягод не хватало то кувшинчика, куда собирать, то волшебной дудочки, чтобы легко ягоды находить.

Валентин Катаев, «Дудочка и кувшинчик». Иллюстратора выяснить не удалось.

Или ты не знаешь, как этим заниматься, не знаешь с чего начать, но тебе интересны те же вопросы, что и большому количеству людей. Или ты идёшь на истфак, тебя там обучают каким-то методам, тебя там заставляют читать работы, которые по этой теме уже писались, и ты потом также начинаешься заниматься чем-то очень узким.

— То есть спрос есть, а предложения нет?

— Да. Наверное, я пытаюсь сохранить этот баланс. Я — заинтересованный дилетант, настолько въедливый, чтобы в какой-то мере разобраться, что происходит в истории как академической науке, но при этом не уйти в частности. Поэтому люди хотят, чтобы я им что-то рассказывал. Мне удалось, с одной стороны, что-то понять, а с другой стороны, сохранить контакт, понимание, что я этим занимаюсь не просто ради радости процесса, а потому, что есть большие важные вопросы. И за моей спиной стоит много людей, которые бы хотели получить на них более удовлетворительные ответы, чем те, что они слышали до сих пор.

— Ты в нескольких видео говорил, что много лет строишь цельную картину про советскую экономику, но так пока и не построил. Её вообще реально построить? Насколько ты, как считаешь, к ней приблизился?

— Слушай, ну у меня есть какие-то фрагменты ответов, в которых я более-менее уверен. Здесь есть два аспекта: один аспект в том, что у нас же плюрализм, поэтому любую картину можно оспорить, сказав что я просто не согласен. Приходят люди и говорят: «Нам не нравится советская статистика, мы ей просто не верим». Ну хорошо, а альтернатива-то какая? Вы сами что-то считали альтернативное? Или у вас есть альтернативные цифры, которым вы больше верите? То есть я к тому, что в наше время построить целостную картину — это полдела, потому что этих картин на самом деле много, потому что, например, «враги развалили» — чем не целостная картина?

И здесь понимаешь, что проблема в том, что называется теорией среднего уровня. С одного края есть куча эмпирики, которая в основном сосредоточена в книжках тиража в 100 экземпляров. А с другой стороны, есть куча очень генерализованных концепций, для которых эмпирика как бы вообще не нужна. Концепция номенклатуры как нового класса: советская номенклатура переродилась в новых капиталистов, значит, им стал неинтересен этот советский проект, и они просто распилили страну, между собой поделили. Это объяснительная концепция? Объяснительная. Объясняет? Объясняет. Рассказать можно за несколько секунд, и как бы на этом всё. С другими концепциями оно, в общем, похоже. Проблемы начинаются не потому, что концепции нету, а начинаются тогда, когда сам себе задаёшь вопрос: «Как бы всё хорошо, а что дальше?». Если взять пример выше, то, допустим, номенклатура стала новым классом. А могла ли она не стать новым классом? А если могла, то как этот процесс происходил и понимаем ли мы сейчас, как его можно было бы повернуть немножко в другую сторону?

И вот здесь как раз наступает та самая дыра, которую я как-то пытаюсь заполнить, потому что все эти концепции, которые сейчас есть, они очень сильно висят в воздухе, они висят на каких-то таких общих умозаключениях, которые дают иллюзию ответа.

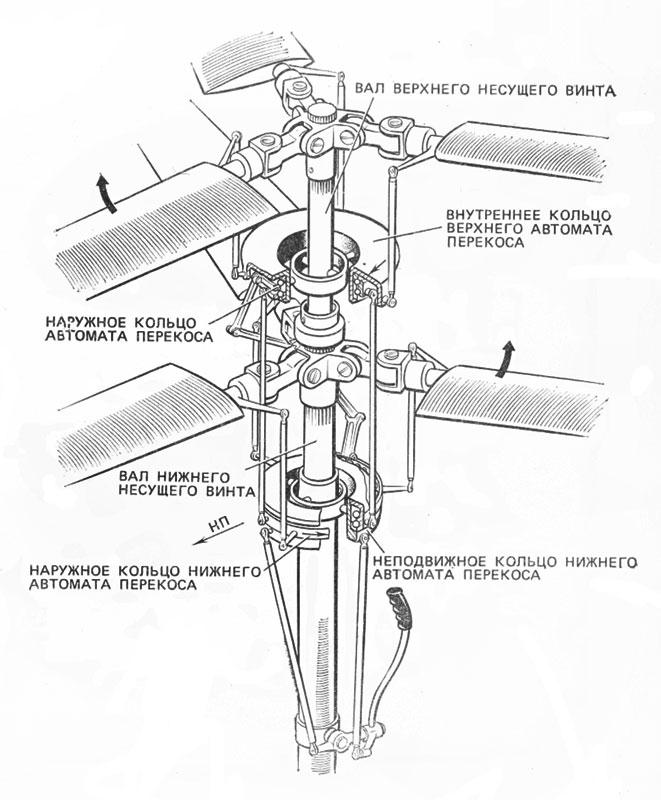

Когда-то я любил читать статьи про когнитивные ошибки. И мне попадались две картинки: на одной нарисована палочка с пропеллером, а на второй — блок вертолётных лопастей, с автоматом перекоса, с системой, которая меняет наклон лопастей, угол атаки и т.д. Когда человека спрашиваешь «Ты знаешь, как работает вертолёт?», обычно говорят: «Ну конечно, знаю». «Ну вот как? Опиши». Человек описывает: «Есть лопасти на палочке, они крутятся». Большая часть тех, кто говорит: «Я знаю», на самом деле знает очень неглубоко: два вопроса вглубь и наступает дыра. Вот я работаю, наверное, в основном на этом уровне.

Людям кажется, что они знают, как работает вертолёт

— Ты сейчас немного сам себе противоречишь. Договорились же, что сильно вглубь уходить для этих задач смысла нет.

— Можно и конкретнее. Я работаю на уровне фрагментов ответа. Например, в СССР не был построен механизм, который делал бы вознаграждение исходя из конечного народно-хозяйственного результата таким же понятным и таким же неотвратимым и честным, как вознаграждение исходя из усилий тебя лично, или твоего цеха, или твоего завода. Призывы работать на общее благо остались без экономического механизма, который бы обеспечивал отдачу. На волне этого пошло расширение ведомственного эгоизма, потому что если я не очень понимаю, как моя работа на общее благо отражается на моём собственном состоянии, то я лучше буду ориентироваться на какие-то более понятные ориентиры. Ведомственный эгоизм, в свою очередь, привёл к тому, что единый народно-хозяйственный комплекс, который к тому времени всё-таки как-то сложился, стал полем борьбы за ресурсы. И в советской риторике говорилось, что партия удерживает ведомства от того, чтобы они не дрались друг с другом, и партия ставит им цели. Но когда проходит пару поколений, когда первые партийцы умирают, и приходят следующие, то в эту партию начинают приходить люди из тех же самых ведомств. И выясняется, что ведомственная логика гораздо более сильная, гораздо более живучая, чем логика политическая. Если мы смотрим, допустим, на Ленина — или вот сейчас я читаю очень много воспоминаний реформаторов, которые говорят, что, в общем, похожим образом мыслил и Ельцин — то у них логика была политическая. Любые экономические идеи в первую очередь оценивались через то, что это нам даёт в плане политической поддержки, как это влияет на расстановку политических сил в обществе.

— Мне кажется, на это все политики в первую очередь смотрят.

— Мне это было неочевидно и, наверное, если бы я Ленина раньше читал, я бы об этом раньше узнал. Он пишет обо всех мероприятиях типа нэпа, кооперации, концессии, исключительно в политической логике. Концессия нужна не для того, чтобы мы стали богаче, а для того, чтобы иностранцы научили нас работать. И даже если иностранец нас обманет и мы ему заплатим много денег, то всё равно это будет хорошо, потому что он изменит коллективную психологию тех людей, которые с ним какое-то время поработают. И вот это изменение коллективной психологии для Ленина более важно, чем узкие экономические плюшки. Так вот, людей, которые бы смотрели под таким углом зрения, в какой-то момент просто не осталось. Задача самовоспроизведения такой политической повестки была провалена. Возможно, это было связано с тем, что забороли всех оппонентов, и не на ком было тренироваться.

И получается, что типичная карьера членов горбачёвского Политбюро — это люди, которые начинают какими-нибудь слесарями на заводах, потом поднимаются до директоров — хороший пример это Рыжков, директор «Уралмаша» — а потом этот человек переходит на партийную работу. Но он переходит на партийную работу сложившимся директором «Уралмаша». Всё, что он делает, идёт в логике «будет ли это хорошо для моего завода» — может, не для конкретного «Уралмаша», но для десятков других тоже. Очень сильно производственная логика.

Поэтому если мы смотрим на начальный этап перестройки, то там общественный запрос от этих директоров или экс-директоров, которые сидели в Политбюро и всяких комиссиях, которые обсуждали реформу, выражается фразой «вы нам оставьте, пожалуйста, фондированное снабжение». То есть сделайте так, чтоб мы гарантированно получали ресурсы в порядке централизованного распределения. Но при этом «дайте продавать продукцию по свободным ценам тому, кому мы захотим». То есть как бы пусть у нас производство будет по-прежнему безрисковое, но при этом дайте нам возможность все ништяки забирать себе.

Понятно, что если ты один такой шибко умный, то это работает. И были эксперименты, когда в общей плановой системе, допустим, тому же АвтоВАЗу или Сумскому предприятию говорили, что вам мы снабжение оставляем плановое, а продавать можете за сколько сами продадите. Понятно, что там люди просто в деньгах купаться начинают. Об экономическом эксперименте на АвтоВАЗе я даже написал статью.

Но когда ты это разворачиваешь на всю экономику, то начинается тотальный распад. И мы приходим к тому, что если нету вот этого политического субъекта ни снизу, ни сверху, плановая экономика становится просто ареной борьбы за ресурсы. И через какое-то время эта борьба за ресурсы, во-первых, саму экономику делает менее эффективной, а это запускает уже политические процессы, потому что народ начинает материться в очередях и думать о том, что, наверное, сама идея социализма — она неправильная. Дальше мы проводим частичные реформы — ситуация становится хуже, потому что за счёт локальных изменений мы начинаем потихонечку разбирать систему. А от того, что мы её потихонечку разбираем, она ещё хуже работает.

Это, само собой, вызывает новую радикализацию, дальше мы ещё кусочек разбираем, и так далее, шаг за шагом. Получается, что, во-первых, не был создан механизм поддержания, как бы его назвать, примата политики над экономикой. Хозяйственники просто сожрали партийцев. Во-вторых, очень разрушительное действие оказал политический диктат в общественных науках, потому что когда начался этот управленческий кризис, большие проблемы возникли с тем, что не было какого-то языка, на котором можно было об этом говорить. Это вот знаменитое андроповское «мы не знаем страны, в которой живём».

Так что в основе тенденций к распаду — отсутствие устойчивой экономической модели «вознаграждение через конечные результаты».

Я сейчас иллюстрирую, что я называю фрагментами ответа. Я говорю о том, что у меня есть некое понимание происходивших процессов, может быть не такое глубокое, как у тех людей, которые занимаются двадцать лет одной темой, но зато более комплексное — как мне хочется надеяться. И через это я могу обозначить какие-то болевые точки, но, может быть, я сейчас пока не могу говорить, как можно было их вылечить или как их вылечить в гипотетическом будущем, если кто-нибудь когда-нибудь решит строить плановую экономику снова.

— А где ты учился, чтобы прийти к такой сфере интересов?

— У меня сейчас два образования. Сейчас я всё-таки закончил в Шанинке магистратуру по истории, а первоначально я заканчивал Университет управления Правительства Москвы, который готовил экономических чиновников. Как ни странно для такой специальности, у меня была частично альтруистическая мотивация: я думал, что у нас государство херово работает, потому что там люди не понимают, как работать нормально, и вот я пойду и личным примером там, значит, порядок наведу. А частично это была мотивация, связанная просто со страхом, потому что там была практика, было гарантированное распределение, и было понятно, что я совсем без работы не останусь. Может быть, это была какая-то недооценка себя, но когда школу заканчивал, у меня было какое-то такое нигилистическое представление, что образование вообще никаких гарантированных плюшек не даёт. Ну, то есть, ты закончишь там, не знаю, мехмат, и вообще не факт, что ты потом не будешь безработным. Может, это какая-то инерция 1990-х... Мне в школе физика нравилась. Но я помню, что в то время просто не было ни одного знакомого физика, который работал бы физиком, имею в виду, из взрослых.

— Да, была такая тема. В конце 1990-х вообще мало понятно было, что пригодится.

— Физики, которые переквалифицировались в программистов, вот у них всё неплохо было. Я ж с Зеленограда, у нас все заводы на боку лежали в то время. Бытовало мнение, что в науку идти — это если ты готов голодать. Тогда это так воспринималось. И вот я с тех пор продолжаю пытаться сидеть на двух стульях, и за счёт этого меньше расту по карьерной лестнице, чем в случае, если бы я упирался и усилия свои тратил только на то, чтобы на работе хорошо работать. С другой стороны, я явно двигаюсь медленнее, чем историки, которые занимаются только историей, то есть этот путь всяко связан с некоторыми издержками. Но одновременно с этим, видишь, я как-то в двух мирах существую и выясняется, что такое существование имеет свою пользу и находит каких-то своих слушателей, которым я могу сказать больше, чем люди, которые занимаются узкой темой в академическом формате.

— А вот ты сказал, что ты Ленина начал читать поздно. Я видел твои посты про чтение Ленина к его юбилею. А что ты там нашёл, строго говоря? То есть насколько тебе это помогло, что ты там неожиданного нашёл? Как-то можешь сформулировать?

— Да, я потом написал открытое письмо левым, которое я как раз 22-го апреля опубликовал.

Но не совсем верно говорить, что я Ленина до этого вообще не читал. Одно дело, когда ты какие-то отдельные работы читаешь, другое дело, когда ты сел и прочёл в комплексе... Я его читал с конца, меня в основном интересовали его работы периода нэпа, то, что называется «последние ленинские». Когда ты их сплошняком читаешь, ты видишь некую эволюцию идей, которую ты не схватываешь, если ты читаешь по отдельности.

Что из свежего и необычного? Первое я тебе уже сказал — его очень политическая логика. Какие-то экономические мероприятия нужны не потому, что они выпуск нарастят, а потому, что они что-то изменят в головах у людей. Кооперация, например, нужна не потому, что у нас товаров не хватает, а потому, что это заставит крестьян договариваться друг с другом и привьёт им навыки того, что мы сейчас называем гражданским обществом. Навыки низовой самоорганизации. Людей, которые обладают навыками низовой самоорганизации, можно подтянуть и на уровень какой-то более глубокой самоорганизации, включить в разделение труда.

Второй момент — Ленин был сильно меньшим детерминистом, чем его последователи. Я не люблю советские политэкономические книжки, и стараюсь их мало читать, потому что там некоторые вещи просто до абсурда были доведены. Например, что коммунизм наступит сам собой, потому что он исторически необходим. И как бы нам уже и делать ничего не нужно, потому что историческая необходимость сделает всё за нас. Это может хорошо для лозунгов, типа «история на нашей стороне», «будущее на нашей стороне», но это очень сильно мешает видеть реальную картину происходящего. Потому что если мы сидим на попе ровно в надежде, что историческая необходимость сама сейчас всё разрулит, то можно у разбитого корыта остаться.

И вот Ленин в этом смысле более живой, он продолжал полемизировать с меньшевиками и с западными социал-демократами. Например, на тему, что Россия не готова к революции по уровню своего экономического развития. И он такой: «Ну как бы да, не готова, а кто готов?». Мы как раз сейчас создадим условия для того, чтобы её к этому делу подготовить. Когда ты это читаешь, ты понимаешь, что он был значительно более гибким в интерпретациях. Ещё один момент был примерно про то, что я в начале разговора упомянул, вот эти концепции высокоуровневые, типа перерождения номенклатуры или вражеских происков, которые так легко всё объясняют, что им эмпирика вообще не нужна: «Американцы развалили, чего тут непонятного. Они ж нашими врагами были, вот они и развалили, Горбачёва купили. Заплатили ему много, он страну развалил.» А вот внезапно большевики были менее долбанутые в этом смысле, ну то есть они были более долбанутые в плане более отмороженные, но меньше теряли контакт с реальностью в начальный период.

Ленин, вообще говоря, опирался на соцопросы. Когда он рассуждает, как они брали власть, он пишет о том, что они очень пристально анализировали результаты выборов в местные советы, и через это понимали, сколько у них активных сторонников и, самое главное, сколько людей, которые, если большевики начнут беспределить, не выйдут на улицы, чтобы их на вилы поднять. И он как раз говорит о том, что вы должны рулить не только вашими сторонниками, а вы должны рулить этой массой неопределившихся, потому что, в принципе, вам главное, чтобы они вам не мешали. И когда вы рассчитываете какие-то политические шаги, надо смотреть, насколько вы можете быть дерзким. У него не было никаких сомнений по поводу каких-то общих моральных соображений, у него были сомнения «что мы уже можем сделать так, чтобы не огрести», «что мы пока ещё не можем сделать так, чтобы не огрести». И когда он понимал, что в данный момент времени, если они учинят какой-нибудь беспредел, им не прилетит ответка — он шёл и делал. Ну, собственно, за счёт этого и победил.

То есть у него была очень плотная опора на то, что мы сейчас называем политической социологией. Очень плотный учёт вот всех групп: кто как будет действовать, если мы здесь сделаем вот такой-то шаг. Я больше это ни у кого не встречал. По крайней мере, из советских политических лидеров. Когда о Ленине писали, что это был гениальный политический тактик, я читал эти фразы и раньше, а сейчас я понял, что это не просто фразы.

И, наверное, ещё один момент: была такая мысль, которая у него гвоздём засела, она у него проходит в течение последних полутора лет через все его тексты, которые остались. Мысль про уровень культуры. Насколько для себя понял, он в большей степени вёл речь о том, что мы называем деловой культурой. Культура в плане навыков работы, культура в плане самодисцплины, культура в плане того, когда ты можешь интересы дела ставить выше личных амбиций.

Ленин уже сильно болел в то время, и у него была рефлексия, почему получается немножко не так, как они себе это представляли. И он приходит к этому ответу — уровню культуры. Помимо того, что мы взяли политическую власть, помимо того, что мы выгнали всех врагов, у нас есть куча людей, которых надо переучивать в течение годов, а может быть, и десятилетий для того, чтобы привить вот этот вот уровень культуры. Некую способность к организованным действиям, дисциплинированность, какие-то общие навыки работы, типа делопроизводство, возможность, чтобы у тебя бумажки не терялись. И вот он говорит, что мы через кооперацию поднимем уровень культуры, говорит, что нам надо у западных партий учиться культуре в широком смысле, а западным партиям надо у нас учиться культуре в узком смысле.

И дальше он пояснял мысль: вот, например, написали резолюцию в Коминтерне о том, как партии взять власть. Мы её, типа, год назад приняли, а сейчас я понимаю, что толку от неё никакого, потому что то, что там написано, пока люди на своей шкуре не попробуют, нихрена они не научатся. Это как раз про то, что если мы говорим о классовых интересах, то люди их не осознают, пока башкой не стукнутся.

У Ленина звучит мысль о том, что книжное знание — оно мёртвое. Мне до вот этого вот марафона по Ленину было непонятно, как же учесть следующее противоречие: с одной стороны говорится, что пролетариат — это передовой класс, который осознаёт свои интересы, и из осознания своих интересов он организуется и делает революцию, строит коммунизм; с другой стороны, он свои интересы сам осознать не может, ему нужна группа интеллигентов, который придёт и скажет: «Мужик, ты не понимаешь, на самом деле твой интерес заключается вот в этом». И это очень сильно смахивало на такую манипуляцию сознанием, когда тебе пылесос продают через телемагазин на диване, то есть приходят какие-то чуваки левые и начинают мозги компостировать: «Мужик, на самом деле твой интерес — это сделать революцию, а не то, что ты тут требуешь, чтобы тебе рабочий день сократили с 12 часов до 8».

Я частично нашёл ответ на эту дилемму в том, что Ленин пишет, что внушить никакой классовый интерес нельзя, но можно сократить этот период проб и ошибок. То есть люди живут херово и начинают думать, почему они живут херово. Ты как интеллигент или член партии можешь прийти и им объяснить. Люди начинают какую-то политическую активность делать, и у них херово получается, и ты можешь прийти и объяснить, почему у них получается херово и как сделать, чтоб было лучше. То есть ты не подбиваешь их на борьбу как таковую, и ты не промываешь им мозги глобально. Как будто бы они жили хорошо на самом деле, а ты такой пришёл и рассказал, что они живут плохо, и они такие: «О, да, мы живём плохо». Всё это так не работает. Но ты можешь им в тактическом смысле объяснить, почему первая идея, которая им в голову приходит — например, начальника побить — это не очень хорошая идея. Вот это ещё один момент, который я у него вычитал, который мне до этого был не очень понятен.

— Какой-то консалтинг получается. Нет?

— В каком-то смысле да, в каком-то смысле консалтинг. И, кстати говоря, это даёт некий мостик к позднему Советскому Союзу, потому что если человек не поймёт, что для него хорошо, пока он немножечко не попробует; если мы ему запрещаем пробовать, то у него в голове может сложиться картина сколь угодно бредовая. То есть если мы не даём никакой политической практики, то мы получаем на выходе людей, которые легко могут сделать какие-то шаги, которые потом окажутся для них самих если не разрушительными, то во всяком случае они потом будут о них жалеть.

Если пролетариат или любой другой класс может осознать свои интересы только в классовой борьбе, а мы эту борьбу выключаем — допустим, говорим, что у нас единый советский народ, в котором нет противоречий, и делаем патерналисткое государство, которое старается обо всём заботиться — то когда у нас потом всё-таки начинается политическая борьба, то по первости она может принимать сколь угодно причудливые формы. Ну, ровно потому, что этому необходимому личному опыту, ему просто взяться неоткуда.

Так что первые большевики были гораздо более гибкие и гораздо более адекватные в целом, чем каждое последующее поколение.

— А как ты в Китае оказался? Я этот момент пропустил. Где там начало истории?

— В этом самом московском университете управления, который готовит московских чиновников, в какой-то момент сделали курсы китайского, ещё и бесплатно. Я на них пошёл по принципу «чего бы не пойти?». И мне внезапно попёрло, хотя у меня до этого не было никакого увлечения Азией, эзотерикой, боевыми искусствами, ничем таким — то есть я, по сути, вообще ничего о Китае не знал. Но меня конкретно сам язык попёр, и был период, когда я очень сильно увлекался самим китайским языком. Но через пару лет эти курсы закрыли просто потому, что группа разбежалась. В начале, поскольку курс был для всех желающих и бесплатный, у нас группа была 35 человек. Ты понимаешь, что для изучения иностранного языка 35 человек — это невозможно. Через два года, когда группу закрывали, у нас оставалось 4 человека.

А я уже так хорошо в это дело вложился, что пошёл доучиваться на межвуз, на старейшие курсы китайского в Москве на базе Горного института. И тогда как раз китайцы стали делать эту сеть институтов Конфуция и давать стажировки чуть ли не всем желающим. Ну и вот я тогда первый раз съездил в Китай на летнюю стажировку за свой счёт как раз с институтом Конфуция, чтобы понять, хочу ли я этим заниматься. Это было в год моего выпуска из института, в 2009 году.

Алексей Сафронов в Китае

Мне очень понравился Китай, и я после этого уже через институт Конфуция подал заявку на стажировку. Китайцы дали мне стажировку на год, и я подумал, что такой опыт мне пригодится. Плюс к тому у меня же было распределение, то есть я с института вышел на работу и должен был там отработать несколько лет, типа в компенсацию того, что меня учили бесплатно. И я как-то, честно говоря, просто пришёл к своему начальству и сказал, что вот у меня есть возможность уехать в Китай, и я хочу ей воспользоваться. То есть, я точно хочу уехать в Китай, но от вас зависит, насколько мирно это будет сделано.

И мне там пошли навстречу, меня отправили в неоплачиваемый отпуск на год со словами типа «хрен с тобой, золотая рыбка, езжай в Китай», потому что им тоже там, знаешь, какая-то была бюрократическая головная боль, что если ты должен отработать несколько лет, а ты сбегаешь, то за тобой официально надо гоняться, что-то с тебя требовать, высчитывать, сколько стоило твоё обучение, а у нас этих расчётов, по-моему, заранее никто не делал. И поэтому мы договорились, моё начальство пошло навстречу, и я уехал на год в Китай.

На Великой Китайской стене

Это было очень круто, несмотря на то, что сейчас я этот опыт практически не использую. У нас был такой интернационал, и было много ребят из Европы, в основном из Восточной Европы, и многие поляки там вообще остались: у них та стажировка ещё не кончилась, а они по каким-то европейским программам нашли уже следующую, и находясь в Китае подались сразу на следующий год, получили продление... И я посмотрел на это дело и понял, что очень круто в Китае быть студентом, но сколько лет ты готов быть студентом? А если не студентом быть в Китае, то ты должен уметь делать что-то лучше, чем все китайцы. И в основном это вариант, когда ты работаешь где-то в закупках, сидишь на растаможке, контролируешь поставки или что-то ещё такое делаешь. В общем, выяснилось, что с одной стороны Китай — это очень интересный мир, но с другой стороны, сфера приложения для россиян там главным образом на китайских фабриках затариться какой-нибудь фигнёй, сопроводить её до таможни и всё. Я подумал, что, наверное, не хочу этим заниматься и вернулся назад.

— Обучение было на китайском?

— Да, да, обучение на китайском.

— И ты там говорил, что увидел, ну то есть нашёл, что они активно изучают советский экономический опыт, видел кучу советских книг и так далее.

— Да, ядро моей электронной коллекции книг как раз оттуда. Я попал в Народный университет Китая, Жэньминь Дасюэ, а это в прошлом была Высшая партийная школа. То есть главная в Китае школа по общественным наукам. И вот пока у нас была большая дружба, и потом, когда она закончилась, они очень плотно нас изучали. Там в библиотеке нашёлся здоровенный раздел русских книг, и это были книги в основном как раз вот общественной направленности: по экономике, по политике, по социологии.

Единый народнохозяйственный комплекс

Там были все стенограммы съездов коминтерновских, Бухарин там был, и Троцкий там был, и Сталин, разумеется, ну все. Все стенограммы наших съездов, пленумов, все статистические сборники, очень много экономических книг, которые у нас здесь выходили, причём в том числе малотиражные. Например, у нас Центральный экономическо-математический институт какие-то свои сборники публиковал, тираж 200 экземпляров. И один экземпляр из вот этих 200 попадал к китайцам. Я не знаю, как они это делали, но там библиотека была просто богатейшая.

Строительство материально-технической базы коммунизма

Там дохрена книг было про нэп, было очень много книг периода перестройки, и видно, что они очень пристально пытались понять, что у нас вообще происходит. И, разумеется, там было очень много книг наших про Китай. То есть когда в Советском Союзе выходила книжка про Китай, китайцы её добывали и внимательно читали, что мы про них пишем. И это было такое богатство, что я просто обалдел. Они нас так изучали, что я не знаю, кто нас ещё так изучал. Может, где-то там в разведке в других странах нас тоже так изучают пристально, те же американцы... Но здесь это было просто в доступе в библиотеке института. А поскольку китайцам плевать на авторские права, тем более в отношении старых советских книг, то я там просто фотоаппаратом фотографировал всё, что мне было интересно. А потом я наладил кооперацию по интернету — у меня здесь были какие-то люди, которых я не видел ни разу, и я им сгружал эти сырые фотографии, они их тут обрабататывали, чтобы уже была книга электронная, и в итоге... Я не считал, сколько получилось, но там счёт на сотни. То есть я несколько сотен книг отфотографировал за год в Китае.

Архив книг по социалистической экономике

— Ничего себе, научный подвиг практически.

— И эти книги стали основой для моей работы, потому что я когда начинал, то очень плохо было с первичкой. Лет 12 назад я увлёкся этой плановой экономикой. Мне кажется, это был первый курс аспирантуры, да еще и кризис, когда меня выперли из «Прайса». Я же ещё студентом устроился в Price Waterhouse Coopers работать, а в кризис там были веерные сокращения, и меня в том числе тоже попёрли. Тогда книжек в интернете было сильно меньше, и мне надо было как бы самому себе создать какую-то основу для работы. Китайская коллекция стала ядром моей библиотеки.

Потом я вернулся сюда, купил себе книжный сканер, сдружился с букинистами на Арбате. Все букинисты меня знали и сами мне звонили, когда им какие-то книги попадались по моей теме. В общем, я до сих пор этим занимаюсь, но сейчас ситуация с источниками, конечно, гораздо лучше стала. Группа энтузиастов добилась того, что сейчас теоретически можно изучать советскую экономику, или вообще советское прошлое фактически из любой точки. В интернете есть корпус текстов, который позволит уже о чём-то говорить. Понятно, что он не заменяет архива, но к моменту, когда ты дозреешь до того, чтобы тебе уже надо в архив идти, ты уже должен много чего знать. Так что порог входа во всё это дело снизился, в том числе моими стараниями.

— Осталось, чтобы кто-то захотел войти, шагнуть через порог.

— Другое дело, что есть какие-то методические навыки работы. С ними сложнее, это то, что в книжках не изложишь. Поэтому да, книжек больше стало в интернете, а исследователей сильно больше не появляется. Хотя мне постоянно пишут какие-то люди, которые просят помочь с информацией, и я им обычно скидываю, что у меня есть, или советую, куда обратиться. То есть, я довольно давно работаю как некий такой интегратор. Этот поток желающих самим что-то сделать не очень большой, но, во всяком случае, он существует, и это меня радует.

— Давай я немного сломаю нить разговора, чтобы мы не повторяли твои лекции. Я тебе сейчас задам несколько странных, может быть, вопросов, но для меня интересных. Читая какие-то книги советских времён — а у меня это история совершенно несистемная, она может быть связана с чем угодно, хоть с хоккеем, хоть с географией, хоть с чем-то еще — я находил какие-то интересные для себя моменты, которые я не вполне могу объяснить, или есть разные мнения, или просто хочется какого-то более сведущего человека послушать.

Вот, например, такой вопрос. Мне доводилось читать воспоминания снабженца, который ездил по всяким городам и странам, по всяким заводам, и каким-то образом чудесным выбивал там мытьём-катаньем, законно-незаконно — какие-то вещи, которые нужны были его предприятию. И вот этих снабженцев, их там было много. Сотни и тысячи человек так колесили по стране. Это следствие чего в плановой экономике? Это перекос в ведомственной борьбе за власть или это неизбежная часть? Почему так получилось? И в какие годы это началось?

— Я думаю, что это так или иначе существовало во все годы, другое дело, что могла острота меняться. Помнишь, когда мы говорили про интерес заводов, то он заключался в том, чтобы снабжение оставалось фондовое, а цены на свою продукцию свободными. Фондовое снабжение — это тебе даётся государственный план, и тебе даются фонды для его реализации. Что такое фонды? Это значит где-то в какой-то бумажке записано, что тебе должны с какого-то другого завода отгрузить сырья и материалов. У тебя есть наряд на получение этого дела. Сложность заключается в том, что в некий момент времени у тебя вот этих сырья и материалов ноль, их ещё просто нету, то есть завод-поставщик их должен произвести. И если там возникает какая-то проблема, то получается, что у тебя есть наряд, и у каких-то других потребителей продукции этого завода тоже есть наряд, и официально вроде как все вы в равных условиях. То есть вам всем он должен отгрузить. Но, естественно, у него возникает вопрос, кому он отгрузит первым.

Тут и начинается борьба, потому что если ты пробьёшь, что твоему предприятию отгрузят первым, то тогда твоему заводу будет работать легче. А если тебе грузят в последнюю очередь, то тогда твой коллектив будет в мыле в ночь на тридцать первое декабря, значит, фигачить план. Наверное, с этой системой можно бороться резервами, но с какого-то момента советское планирование очень сильно упёрлось в темпы. Считалось, что если у нас может быть максимально возможный темп роста, то мы должны его сделать, потому что у нас соревнование с Америкой, это раз. А два — потому что у нас пошёл автономный процесс, когда ведомства начинают сами себе придумывать какие-то программы и под них требовать ресурсы. Поэтому мы попадаем в ситуацию хронического ресурсного дефицита, причём даже не фактического, не балансового, а такого, как бы, проектируемого дефицита, когда есть много людей с идеями, которые говорят «а вот если бы было много ресурсов, то я бы там ракету на Луну построил», или «я бы город в Заполярье сделал», или ещё что-нибудь сделал бы.

Появляется много идей, что бы можно было бы сделать, если было б дохерища из чего делать. Это всё грузится в план, план получается напряжённым. Напряжённый план означает, что ресурсов этих, резервов на всякие косяки нету. Поскольку косяки случаются непременно, то мы попадаем вот в эту ситуацию, когда у нас вот эти снабженцы с разных заводов дерутся друг с другом, кто первый получит продукцию, а кто второй. Эта ситуация, боюсь, была неотъемлемой частью плана, но одновременно с этим, в принципе, с ней можно было справляться, делая эти самые планы менее напряжёнными. Имея некий резерв, который служил бы демпфером, если бы что-то пошло не так.

Но поскольку это означало бы, что у нас заводы работают как бы не на полную, то сама идея, что давайте мы сделаем резерв, вызывала сопротивление всех желающих куда-то этот резерв пристроить. У нас есть очень много хороших идей, куда пустить дополнительный поезд металлопроката. А вы тут говорите, что дополнительный поезд металлопроката вообще не надо никуда пускать, он у нас должен стоять на всякий случай. То есть это был политический блок, который приводил к таким нездоровым явлениям.

— Следующий вопрос из той же серии. Читая книгу про какие-нибудь автобусы ПАЗ, тоже изданную тиражом экземпляров в 400, внезапно видишь, что там были довольно красивые дизайнерские идеи. Не все были такие устаревшие, как нас обычно пугают. Может, не такие крутые, как в Италии, но вполне достойные. Очевидно, что не только на заводе в Павлово, но и на других заводах были люди с мозгами, с чувством прекрасного и так далее. Но почти всё, что отходило от каких-то крупносерийных историй, там строить так или иначе запрещали, или это было принципиально невыгодно. В итоге в серию шло то, что было максимально простым и то, что максимально легко было получить из стандартных деталей. Это тоже неотъемлемая часть плановой экономики, или это какие-то сопутствующие ошибки?

— Мне кажется, примерно понятно, как с этим можно было бы бороться, если бы была на то политическая воля. Потому что я вижу ситуацию в том, что чтобы пустить в серию все эти красивые решения, надо заморочиться чуть-чуть побольше. А у нас есть вот эта вот ситуация, когда у нас есть потребители наших автобусов, которые готовы брать вообще любые автобусы. Хоть какие-то. Я утрирую, конечно, но плюс-минус так. И эти потребители всё время говорят, что им мало. И вот зачем в такой ситуации заморачиваться чуть-чуть побольше?

— А в какой момент начинается это достаточное количество? Страна слишком большая? Или что? Или просто никогда в истории СССР эту цифру не догнали — достаточного производства?

— На мой взгляд, тут есть две составных части ответа. Одна часть больше политическая, другая — уже больше узкоэкономическая, технологическая.

Политическая часть: у тебя ведомства начинают, грубо говоря, сами себе ставить задачу. Не какая-то политическая сила, которая говорит, что вы должны делать, и не то, что спрос-предложение диктует, что вы должны делать. А вот здесь мы решили, что нам нужен какой-нибудь новый лазерный генератор, мы сами себе такую задачу поставили. А дальше у нас задача пробить всех остальных, чтобы нам дали на него ресурсы. И вот когда есть задача пробить всех остальных, и так работают все, у тебя никакого количества ресурсов не будет достаточно. То есть сколько ни дай, он всё съест.

Дальше начинается следующая составная часть — насколько ресурсы разные. У тебя есть некая иерархия лоббистов, когда военным дают любые ресурсы в любых объёмах, а остальным даётся, что даётся. И у тебя люди, которые живут в этой ситуации несколько десятилетий. Допустим, я — конструктор в конструкторском бюро, которое делает трактора. Я знаю, что мне титан на трактора никогда на дадут, и значит, я не буду заранее закладывать какие-то решения, чтобы у меня в тракторе были титановые детали, даже если они лёгкие, прочные и по каким-то своим характеристикам удобные. Есть же ресурсы разного качества, есть металлы разного качества. Если я знаю, что мне не дадут качественного, крепкого металла, то чтобы у меня не развалился мой станок или трактор, я буду заранее рассчитывать, что у меня металл будет херовый, а значит, его должно быть много.

Получаем эти знаменитые советские массивные станины, которые такие, какие они есть, во-первых, потому, что металл может быть не очень качественный, а во-вторых, потому что, как мне объясняли, если все составные части станка не очень качественные, то станок целиком немножко бьёт. Если это токарный станок, то он болтается и начинает вибрировать. Если его сделать без запаса, то он сам себя развалит. Значит, если мы не можем сделать, чтобы этот станок не вибрировал (ибо нет нужных ресурсов), то мы заранее закладываем в противовес этому делу дополнительные миллиметры металла во все стороны. То есть в каком-то смысле у нас есть процесс замещения маленького объёма качественных ресурсов большим объёмом массовых ресурсов.

Это сейчас я тебе вольно пересказываю теорию академика Ярёменко, про которого я считаю, что он больше других понял про советскую экономику и его очень уважаю. И, наверное, я тебе могу просто посоветовать почитать его «Экономические беседы», я их всем советую — это очень крутая книжка, она человеческим языком написана и там эти все самые вещи расписаны очень подробно.

Но, если вернуться к мысли, то получается, что из-за того, что кто-то не получил маленького количества хорошего металла, он в следующем цикле будет претендовать на непропорционально большое количество плохого металла. Получается, или мы должны изменить порядок приоритетов, или мы должны, чтобы он продолжал вообще функционировать, отгрузить ему этот самый плохой металл. Но плохой металл тоже надо произвести. Значит, мы закладываем в планы дополнительные мощности по добыче руды, по выплавке руды, весь технологический цикл. Когда наши ресурсы начинают заканчиваться, допустим, по нефти, то нам нужно идти на север Тюменской области или вообще на шельф, и эти дополнительные тонны становятся дороже, и дороже, и дороже.

То есть у тебя на одном полюсе какое-то гражданское производство, которое жрёт энергию, как не в себя. А на другом полюсе, чтобы компенсировать это дело, ты вынужден ресурсы тратить не на то, чтобы это первое производство подтянуть до нормального уровня, а на то, чтобы продолжать удерживать вот эту систему компенсационного механизма. И в какой-то момент наступает предел. То есть ты не можешь не строить атомную станцию, потому что тогда у тебя всё остановится, но когда ты строишь атомную станцию, ты используешь все ресурсы, которые ты мог бы потратить на повышение технологического уровня вот тех отсталых производств, из-за которых и нужно столько энергии. Ты их уже потратил на то, чтобы закрыть эту дыру.

И вот примерно это, насколько я могу судить, и случилось к 80-м годам. То есть если начиналось всё с политических проблем, то через несколько циклов это стало уже узкоэкономической проблемой и проблемой структурной несбалансированности. Ты попал в ситуацию, когда у тебя есть несколько уровней экономики по ресурсообеспеченности, разный уровень ресурсообеспеченности отражается в разном уровне технологий. Отсталые технологии требуют компенсационных механизмов перерасхода массовых ресурсов. Для того, чтобы расширять производство массовых ресурсов, тебе нужны передовые технологии, которые в противном случае ты мог бы использовать, чтобы подтянуть отсталые до нормального уровня. Ну и вот.

Можно посмотреть комплексную программу Научно-технического прогресса 1983-го года — вообще было четыре программы, но первые две я их так толком не нашёл, там отдельные тома, последняя — она уже перестроечная, а вот программа 1983-го представляет наибольший интерес, потому что там, с одной стороны, вроде как экономика ещё управляемая, а с другой стороны, уже понятны все эти проблемы. Так вот там очень сильный крен на атомную энергетику ровно по этим причинам. Мы построим много атомных станций, разрулим дефицит электроэнергии, за счёт этого снизим внутреннее потребление нефти, повысим экспорт нефти, на экспортные деньги закупим продвинутых технологий, которых нам не хватает, поставим эти продвинутые технологии в отсталые отрасли и справимся с вот этой вот структурной несбалансированностью.

Ну, значит, 26-го апреля 86-го года...

— Случился Чернобыль.

— Да. Помимо очевидных печальных последствий, помимо потраченного здоровья, помимо политического эффекта, помимо того, что куча ресурсов было вбухано в ликвидацию, помимо этого ещё куча строек по всей стране была остановлена, заморожена. Самая известная, наверное, это Крымская станция, но не только она одна... Огромные ресурсы были потрачены, чтобы построить фундаменты, и после этого это всё было брошено. И это свою лепту тоже внесло. То есть помимо затрат на ликвидацию Чернобыля, это означало провал вот этой технологической попытки разрулить ту дилемму, которую я тебе сейчас нарисовал. Попробовали — не получилось.

И для меня это рассказ о том, как у тебя всё начинается с политических проблем, с того, что крупные хозяйственные руководители от логики «Что нужно для мирового коммунизма?» или «Что нужно для страны в целом, для советского народа?» переходят к логике «А вот мы можем зафигачить самолёт, который летает быстрее всех самолётов в мире, и почему бы нам его не зафигачить, а?». Или, условно, мы можем отлить титановую плиту, а потом фрезеровать её много часов, чтобы из неё сделать там то, что нам нужно, при этом у нас 80% титана в стружку идёт, но кто нам запретит. И дальше это начинает иметь отражение уже на чисто технологическом уровне. Поэтому, к сожалению, мы действительно попадаем в ситуацию, когда никакое количество ресурсов не оказывается достаточным, потому что всегда найдётся какая-нибудь светлая голова, которая придумает, куда их пристроить.

Есть очень эмоциональные воспоминания реформаторов, когда они примерно в 1990-м или в 1991-м году летали по заводам, думали, что им делать с военным заказом. И им какой-то мужик показывал свой завод, говоря: «Вот, у меня тут суперкрутые технологии, суперпродвинутые, передового уровня». А потом они на вертолёте летят и видят — в тайге просека вырублена, и в этой просеке до горизонта стоят танки под снегом. То есть завод фигачит эти танки и просто складывает в лесу. Танк в мирное время не особо нужен, но люди, которые делают танки в мирное время, они зарплату получают. А кроме того, можно ещё их дрессировать, чтобы у них технологии были самые лучшие. И как бы кто ему запретит?

Так что если в крупную клетку как-то пытаться закруглить, то как-то само советское руководство к коммунизму особо не готово оказалось, по крайней мере, руководство третьего поколения. Вы построили систему, которая позволяет вам в каком-то довольно автономном режиме жить. То есть вы сами придумываете себе цели, сами их как-то исполняете, у вас там есть какая-то ведомственная иерархия, вы там можете за власть внутри неё бороться. И это всё очень здорово, пока не наступает большой кризис, к которому вы оказываетесь совершенно не готовыми. Причём ни вы не готовы, ни простые люди не готовы. Так что у меня есть некая объяснительная модель, но у меня нету оптимизма, что в следующий раз не получится точно так же.

— Я тебя хотел спросить вот о какой дискуссионной истории. В моей краеведческой, даже историческо-кравеведческой что ли, тусовке, все очень жалуются на укрупнение, уничтожение деревень. То, что сначала Сталин начал, потом Хрущев, а если вспомнить еще войну и потери 1990-х, то получилось уничтожение целой цивилизации. С другой стороны, явно индустриализация была нужна, это сомнению не подвергается. У тебя есть какой-то взгляд на эту историю? Например, в хрущёвское время, насколько необходимо было таким вот силовым образом переводить население деревень в города?

— Ну, собственно смысл-то укрупнения был в том, что мы не можем каждой деревне дать набор каких-то бытовых благ, которые мы считаем достаточными — раз; два — какие-то крупные производства тоже не можем строить где угодно. Какая была альтернатива? Альтернатива была — мы деревни специально не укрупняем, но мы им даём самим умереть. То есть мы где-то рядом строим какую-то птицеферму или современный коровник с доильными аппаратами, со всем этим делом.

Кто хочет, туда переезжает работать, и там работают уже, получается, не крестьяне, а сельскохозяйственные рабочие. А кто не хочет или не может, они у нас получаются как бы выключенными из экономической жизни, то есть они там как жили на подножном корму, так и живут. Тогда решили, что надо всех этим делом охватить. Ну и кроме того, если тебя централизованно перевозят, это лучше, чем если тебе самому надо перебираться. И, конечно, хотелось все налично-трудовые ресурсы задействовать. Но, наверное, можно было бы специально не разрушать, но сам факт того, что у тебя крупные посёлки растут быстрее мелких — это некая неизбежность, неотвратимость. Мечта про уничтожение противоположностей между городом и деревней была явно не для тех условий.

Может быть, это можно делать сейчас, и то ограниченно, когда у нас, насколько я понимаю, большая часть продукции производится уже на крупных индустриализированных предприятиях. Типа в Дмитрогорье какой-нибудь мясокомбинат огромный, который один кормит всю соседнюю область. И сейчас можно сидеть замечательно в карантине на удалёнке, жить в деревне, работать там где-то через интернет и в случае необходимости иметь возможность быстро доехать до города. Но это тоже идеализированный взгляд, это далеко не везде. А тогда это совсем сложно было. Поэтому я это вижу всё это как некий неизбежный процесс, связанный с одной стороны с тем, что нельзя в каждой деревне больницу построить, а, с другой стороны, с этим разделением труда. Можно было бы оставить, но тогда бы сейчас говорили, что деревни не сселяли, а что деревенских жителей бросили. Не знаю, насколько это было бы лучше. В плане того, что это уклад ломало и какую-то традицию разрушало — да, ломало, да разрушало.

— Ты говорил про заполярные города. Вот, скажем, условная Воркута, которую тогда строили с какими-нибудь большими удобствами по тем временам — а сейчас жизнь таких городов сложнее поддерживать, экономически не так выгодно. Это тоже следствие вот той истории с экстенсивной гонкой за ресурсами, о которой ты говорил выше?

— Воркуту строили понятно почему — там в войну открыли шахты, когда фашисты оккупировали Украину. Значит, тогда была задача достать уголь откуда угодно.

— Да, ты прав. Уточню — сейчас же всё-таки побеждает подход, что такие поселения должны быть скорее вахтовыми? Тогда так не думали?

— Да, скорее вахтовыми. И Советы к этому тоже пришли через какое-то время. Например, Ямбург строился вахтовым методом, и у меня есть книжка последнего советского министра трубопроводного транспорта, который как раз пишет об этом как о своём достижении, что он тогда пробил идею, чтобы город не строить.

Может, это просто сразу понятно не было, может быть, честно надеялись, что они какой-то комфорт сделают... я вот, например, не был в Норильске, а это самый яркий пример крупного промышленного заполярного города, но я был в мёртвом городе Иультине на Чукотке, с Сашей Фетисовым ездил. Там было хорошо видно, что организаторы строительства сильно вложились в то, чтобы у работяг были приличные условия. Дома там были обыкновенные, ну в смысле такие же панельные пятиэтажки, девятиэтажки, может с утеплением каким-то дополнительным. А вот детский сад был огромный, по арктическому проекту сделанный. Внутри был зимний сад: стеклянная крыша, и дети гуляли во внутреннем дворе, чтобы не морозиться, и двор этот был совсем не маленьким. Оранжереи были, музыкальная школа была, понятно, больница, там был санаторий, назывался санаторий выходного дня. В санатории валялись эти бутылки от кавказских вин, то есть, значит, чтобы этим горнякам нормально было, с Кавказа как-то им туда вино возили, чтобы им там культурно бухалось.

Но результатом всего этого стало то, что как только Союз развалился, выяснилось, что по рыночным ценам это олово, которое они там добывают с такими издержками на кавказские вина, неконкурентноспособно, и, значит, всё это бросили, закрыли и всё. Ты как бы можешь сделать что угодно, но просто у тебя издержки будут такие, что это не будет иметь экономического смысла.

— А с точки зрения той экономики, той эволюции, той истории, которую ты видишь, как ты к Хрущёву относишься? Потому что Хрущёв в моем восприятии личность очень противоречивая.

— Конечно, противоречивая, я поэтому к нему тоже противоречиво отношусь. С одной стороны, я считаю, что он последний из руководителей, кто реально собирался коммунизм строить. Дальше это всё профанация была и слова, а Хрущёв всё же был искренним. Но вместе с тем он был крайне непоследовательный и в экономике бестолковый, то есть его намерения я оцениваю хорошо, его антисталинский пафос я тоже оцениваю хорошо, а вот его экономические реформы я оцениваю плохо, я считаю, что они урон нанесли. Я в первую очередь говорю о совнархозах, об огосударствлении промышленной кооперации и о ликвидации МТС, машино-тракторных станций.

— Интересно, не думал об этом так глубоко. А если брать более поздние времена, то ты изучал историю сухого закона, как он сказался на экономике?

— Да, я сейчас готовлю как раз лекцию про те годы. У меня здесь выписано из разных источников, я тебе могу прямо зачитать. Значит, доходы от продажи алкоголя давали 15% поступления в бюджет. В 1986-87 году бюджетные доходы падали на 3-4% или, в денежном выражении, на 10-15, наверное, миллиардов рублей в год. За 4 года реформы казна недополучила 63 миллиарда. Другой источник похожие цифры даёт: «Потери от водки ещё 15 миллиардов». Ну, вот это как раз, видимо, в год. А по данным Горбачёва, в результате массированной антиалкогольной кампании бюджет недополучил 37 миллиардов рублей. Рыжков называл другую цифру — 67 миллиардов. В середине 1991 года Павлов говорил о 200 миллиардах. Уже в 1989-м году доходы от торговли спиртным вновь пошли вверх, и достигли 54 миллиарда рублей, на 1 миллиард превысив уровень 84-го года.

То есть получается, что эта кампания дала такую дыру в бюджете, что её буквально через два года стали сворачивать, и в 89-м году мы вышли на уровень 84-го года. Кажется, в плане какой-то систематической борьбы с пьянством говорить о том, что она чему-то способствовала, нельзя. А вот дыра в бюджете очень аукнулась, потому что в то же самое время у нас перестройка началась с идеи ускорения. Дескать, что-то мы медленно развиваемся, надо развиваться быстрее. А в это ускорение как раз много заложили всяких инвестиционных расходов, а финансировать их оказалось не из чего. Да вообще там такой идеальный шторм сложился: Чернобыль взорвался, антиалкогольная кампания, рост социальных расходов на волне популизма, цены нефтяные упали. Ускорение провалилось, фактически не успев начаться.

— Понятно. Так, надо уже к финальному блоку переходить. Ты работал в Аналитическом центре при правительстве. Это, я правильно понимаю, бывший вычислительный центр Госплана?

— Да, да.

— Я так понимаю, что довольно передовые советские IT-истории, задачи в области кибернетики были в то время в Госплане. Ты изучал этот вопрос?

— У меня магистерская на эту тему. Я как раз писал про автоматизированную систему плановых расчётов Госплана, которую делали там в вычислительном центре. Если говорить именно об исследованиях, не научно-популярных работах, а именно об исследованиях, по которым я научные статьи пишу, то это у меня сейчас главная тема — АСПР, автоматизированная система плановых расчётов (Ссылки на статьи Алексея про АСПР собраны в конце интервью — ДК). Они были передовые в том смысле, что, круче них в Советском Союзе никто ничего не сделал по теме компьютеризации государственного управления. Вместе с тем если самих создателей системы спрашивать — а там многие живы — или читать, то их очень сильно сдерживало развитие вычислительной техники.

То есть они всё время говорят, что компы были ненадёжные, их было мало, они работали херово, особенно периферийные всякие устройства ввода-вывода. То есть они были передовые, потому что они сделали эту систему плановых расчётов, которая, на мой взгляд, очень интересная и действительно прорывная, но вместе с тем они постоянно испытывали ограничения со стороны материальной базы. Там даже доходило до того, что часть сотрудников вычислительного центра получило государственную премию за участие в создании мини-ЭВМ «Искра 226». Это такой советский клон портативного компьютера Wang. То есть представь, что ты работаешь в Яндексе, и тебе, чтобы реализовать какие-то твои идеи, надо пойти и лично помочь IBM, чтобы они тебе сделали компьютер, который тебе нужен. А если ты не пойдёшь и лично не поучаствуешь в работе IBM, то свои идеи ты реализовать не сможешь. То есть с одной стороны люди молодцы, с другой стороны, когда под твои идеи тебе буквально надо сделать компьютер, это как-то не очень правильно.

— У тебя большая коллекция книг. Кого бы ты по итогам своих штудий порекомендовал почитать? Ты говорил про Ярёменко, если не ошибаюсь?

— Да, Ярёменко, «Экономические беседы». Я считаю, что это человек, который больше других понял про позднюю советскую экономику в первую очередь. А так всё зависит от того, что тебе больше интересно. У меня сделан специальный файл под названием «Что почитать по советской экономике», и там по темам списки литературы, а где книжка оцифрована, там прямая ссылка на скачивание.

А так смотря от уровня и области интереса. Допустим, мне нравится учебник Загладина и Козленко «ХХ век для 11 класса», там в общем уже очень неплохие знания. Если говорить именно про экономику, то люди, которые пытаются описать весь период — это Ханин и Белоусов у нас,ё Грегори и Стюарт за рубежом. Алек Ноув ещё. Они пишут обобщающие книги с уклоном в экономику, а дальше зависит от того, что интереснее.

— Понятно, спасибо.

— Я б с Ярёменко начал просто потому, что он как раз про поздний период. Он не пишет про военный коммунизм, он просто и чуть более подробно расскажет тебе то, что я тебе пытался кратко рассказать и иногда спутанно. Чтобы ты ещё понимал, он работал в ЦЭМИ (Центральный экономико-математический институт РАН), а когда из ЦЭМИ выделился Институт народно-хозяйственного прогнозирования, он стал директором этого института.

У них основная тема была — комплексная программа научно-технического прогресса, они подготовили четыре программы с промежутком 5 лет, то есть 20 лет они этой темой занимались. И им для каждой программы нужно было, во-первых, статистику собирать, что происходит. То есть у них было какое-то более-менее целостное понимание происходящего в экономике.

А с другой стороны, у них был упор на технологию, они думали, какими техническими новациями можно решить имеющиеся экономические проблемы. Чем дальше, тем больше у них появлялся социальный компонент, когда они поняли, что одними техническими новациями не справишься, а надо менять что-то системное в политической области. Там сошлось, что с одной стороны это были умные люди, а с другой стороны, у них было достаточно данных. Больше я не знаю, чтобы такое сочетание где-то ещё возникало. За счёт этого Ярёменко был просто в уникальном положении: он мог анализировать и у него было что анализировать.

— Понятно, спасибо. Слушай, а как ты себе видишь своё дальнейшее будущее в этой части? Какова твоя цель, какие основные задачи у тебя стоят? Вот сейчас какая-то картина у тебя складывается, библиотека большей частью будет прочитана, курс лекций ты сделаешь. У тебя есть желание, чтобы эта работа куда-то ещё вылилась? Может быть, в практическое применение в нынешней ситуации?

— Я продолжаю писать статьи про АСПР и продолжаю сидеть на двух стульях, и у меня на эту тему есть серьёзные метания. С одной стороны, вроде мне история более интересна, чем всё остальное, с другой стороны я не могу до конца себе ответить, достаточно ли она мне интересна, чтобы уходить именно в историю, стараться там найти место и достаточный для жизни заработок. Но это как бы чуть более глобально. А на среднесрочном уровне хочется сейчас из этих лекций сделать книжку, тем более, что меня регулярно об этом спрашивают. Только я совершенно не знаю, с какого бока к этому подступиться. Летом 2020 года я заключил контракт с издательством «Индивидуум» на написание книги под рабочим названием «Неполная история советской экономики». Правда, книгу я пишу ровно в два раза медленнее, чем планировалось, так что у меня серьезные сомнения, что я уложусь в сроки договора.

— А вот Россия в ее существующей версии может как-то поучиться на всём этом опыте? Или в жизни и истории всё происходит каждый раз всё по-новому?

— Она может поучиться, но по факту в последнее время я более пессимистично настроен, потому что можно учиться, если есть кому учиться. Потому что в верхах даже если я какие-то элементы советского опыта наблюдаю, то они там переизобретаются, что называется, каждый раз как первый раз. Если говорить о левом движении, то его фактически нету, то есть оно концентрируется практически исключительно в интернете, и понимаешь, сейчас это довольно сильно ушло в Ютьюб. Я пришёл с работы, у меня есть выбор: я могу посмотреть хоккейный матч, а могу посмотреть баттл между сторонником коммунизма и сторонником анархо-капитализма. Вот собственно и всё.

Наверное, есть какие-то подвижки в плане повышения общественного интереса ко всему этому делу, но я не вижу субъекта, который бы это использовал.

Хотя вот Герман Греф на Питерском международном экономическом форуме заявил, что мир идёт к технологическому коммунизму. Правда, он под этим подразумевает, похоже, только развитие планирования, но не социальный прогресс.

Знаешь, я всегда не любил таких учёных, которые приносят тебе что-то и говорят: «Я тут наисследовал, что-то гениальное сделал, а дальше типа всё. Если вы мою гениальную вещь не используете, то сами дураки, вот». Мы по работе часто выступаем как бы переводчиками между учёными и чиновниками, потому что они реально на разных языках говорят. Но это не всегда работает.

Так что какого-то запроса на то, чтобы это использовалось как-то практически, я не вижу. Я это начинал делать, потому что мне было важно разобраться самому, а еще потому, что я видел, что любой разговор сейчас о какой-то левой политике, необязательно даже коммунистической — пусть даже социал-демократической — сразу упирается в опыт Советского Союза. Так что мой интерес имеет значительную общественную, политическую компоненту. Я эти условные облигации военного займа изучаю не только потому, что мне очень нравится процесс. Безусловно, мне нравится процесс, но не только. Но этого недостаточно, цепочка пока не выстроилось.

Это хороший вопрос ещё в личном плане. Допустим, я напишу эту книжку, издам, кто-то ее прочитает. Дальше можно или апдейты публиковать — «второе издание, дополненное и исправленное», или можно будет сказать, что этот трек моей жизни типа, не знаю, пятнадцатилетний, он завершён, и можно какую-нибудь новую фигню себе придумывать там, я не знаю, идти кораблики клеить и запускать в пруду. Конечно, хотелось бы, конечно, чтобы моя работа имела какое-то влияние на общественную дискуссию, но пока мой опыт меня убеждает, чтобы я сильно на это не рассчитывал. Я не вижу, чтобы общественные дискуссии в интернете, неважно, в Живом журнале, или в Фейсбуке, или В Контакте как-то качественно прогрессировали. Я тебе рассказывал про Ленина: у него последующие статьи они как бы были продолжением предыдущих, когда читаешь одно за другим, видно, как у него мысль развивалась. А в интернете не вполне видно, как мысль развивается.

Поэтому я изложу свой взгляд, который у меня, что называется, выстраданный, обозначу какие-то важные болевые точки, про которые я тебе частично рассказал, а как это будет работать дальше, я не берусь сказать. Это не значит, что я буду уподобляться тем учёным и не буду пытаться как-то продвигать свою позицию, но пока мои возможности по продвижению её довольно сильно лимитированы.

— А какие вообще могут быть варианты продвижения?

— Ну, во-первых, меня немного ограничивает статус обычного человека. То есть если бы это Владимир Владимирович продвинул условный, это было бы другое дело. Ну и в целом у меня впечатление, что у нас общество достаточно незрелое в плане политики. Лет 10 лет назад у меня были мысли, что вот, пришёл кризис, и сейчас народ начнёт как-то более активно участвовать в политике на волне того, что доходы расти перестали. Но мы в этой новой реальности живём уже 10 лет и, в общем, пока не видно, чтобы что-то изменилось.

Скорее видно, что государство как-то подготовилось, все законы ужесточило, которые можно, сейчас активизм сложнее проявлять, чем 10 лет назад. Поэтому, может быть у, меня будет творческий кризис, и надо будет тогда либо просто работать за деньги, либо какое-то новое развлечение себе придумывать. У меня вот много моделек несобранных со времён детства осталось, можно будет их клеить снова начать. Поэтому есть у меня думы такие, сомнения на эту тему, но, во всяком случае, книжку я хочу попробовать выпустить, а дальше посмотрим, как пойдёт.

Ну и с прошлого лета я веду популярную передачу «План А» на ютьюб-канале «Простые числа».

— А скажи что-то вот важное о себе? Тебя вот все спрашивают про экономику, про историю, про Советский Союз... Что-то важное о себе, кроме этого, ты как бы сам сформулировал? Ведь ты хочешь на Енисей, например, поехать; я знаю, что ты гоняешь на велосипеде довольно много и круто; вот эта история-лейтмотив с модельками — отчасти ироничная, отчасти, наверное, правдивая. Какие-то вот ещё важные вещи можешь про себя сказать?

— Чтобы это всё-таки имело какое-то отношение к предыдущей беседе, я могу про себя сказать, что мне кажется, что я мог бы жить при коммунизме. В том смысле, что если бы не стало денег, было бы изобилие всего, можно было бы брать всё, что хочешь, что тебе нужно для жизни, то я бы с одной стороны, не стал брать больше того, что мне реально нужно, с другой стороны, наверное, не стал бы овощем, то есть продолжал бы заниматься какой-то деятельностью, которую бы считал общественно-полезной.

Спасибо Андерею Порядину за помощь при подготовке интервью.

— «Шаг в киберкоммунизм: компьютеры и планирование в СССР» (популярное изложение моей магистерской диссертации на 5 фестивале «Цифровая история», 19.10.2019

— Доклад про Автоматизированную систему плановых расчетов Госплана СССР для Клуба любителей интернета, 10.09.2020

— Доклад про использование сетевых графиков для «оцифровки» работы Госплана СССР. XIV Международная научно-практическая конференция «История науки и техники. Музейное дело»

— Цифровизация в СССР. Часть I: Как строилась Автоматизированная система плановых расчётов, и почему о ней мало говорят

— Цифровизация в СССР. Часть II: Автоматизированная система плановых расчётов — лучше, чем современное электронное правительство?

— Deus Ex Machina. Как советские кибернетики чуть было не спасли плановую экономику СССР